Mehr zur Theseus-Fantasie

Die altgriechische Theseus-Sage (Text: Sabine Salzer)

Einst lebte auf Kreta, eingesperrt in ein Labyrinth, Minotaurus, ein Ungeheuer, halb Mensch, halb Stier. Alle 9 Jahre wurden ihm je 7 Athener Jünglinge und Jungfrauen zum Fraß vorgeworfen, eine Strafe, die Minos, König von Kreta, den Athenern auferlegt hatte. Das 1.Stück der Fantasie beschreibt die angstvolle Erwartung der Opfer, das Herannahen des Minotaurus (tiefe Streicher) und die Entsetzensschreie der Opfer (hohe Streicher) bis zum bitteren Ende. Der Athener Königssohn Theseus kommt nach Kreta, um Minotaurus in seinem Labyrinth zu töten. Er verliebt sich in Ariadne, die Tochter des Minos. Sie gibt ihm ein Wollknäuel, damit er, nach Vollendung seiner Heldentat, mithilfe des abgerollten Fadens aus dem Labyrinth wieder herausfindet. Musikalisch vertont ist diese Episode als eine Art Fuge. Das Theseus-Thema, vorgestellt von den 1.Geigen, tastet sich im pianissimo hinein ins Labyrinth. Es kommen Abzweigungen und neue Gänge in Form von Kontrapunkt I und II hinzu. Das Theseus-Thema bleibt präsent, erst in den Bratschen, dann vertreten durch die Celli, wieder in den Bratschen. Im Kontrabass erscheint im Forte das Minotaurus-Thema, aber das Theseus-Thema ist stärker und zwingt die Bässe auf seine musikalische Linie. Der Rückweg zum Ausgang ist musikalisch so umgesetzt, dass Theseus-Thema und Kontrapunkte im Krebs erklingen, d.h. rückwärts gespielt werden, bis das Tageslicht der Düsternis ein Ende macht. Auf Naxos, einer kleinen Insel, gestehen sich Ariadne und Theseus ihre Liebe, musikalisch dargestellt werden die beiden durch Soli von Geige und Cello. Doch im schönsten Moment taucht Bacchus auf, der Gott der Ekstase und des Tumultes. Er behauptet, Ariadne sei schon lange ihm versprochen, und Theseus gehorcht: er gibt Ariadne frei. Bacchus triumphiert. Ein skurriler Walzer in A-B-A-Form charakterisiert ihn. Im Mittelteil des Walzers dominiert die Trauer und der Schmerz Ariadnes (ihr Thema erscheint in Bruchstücken in der Solobratsche). Der Epilog zeigt den greisen Theseus. Die Erinnerung an Ariadne bewegt ihn, dargestellt durch musikalische Linien aus dem Naxos-Teil. Er ist melancholisch, und doch zufrieden darüber, dem Gott gehorcht zu haben und seine Ehrfurcht bewiesen zu haben.

Pressestimmen zur Uraufführung

Christiane Boltz, Cellesche Zeitung, 4.7.2002:

“Das Werk spielt die spannende Sage ebenso spannungsreich nach, indem es verschiedene kompositorische Möglichkeiten nutzt, spätromantische Üppigkeit, strenge barocke Fugentechnik und einen Hauch Salonmusik mit eingängigen Themen mischt und gleichzeitig mit herb verfremdenden Dissonanzen dem Alltagshören entrückt.”

Ludolf Baucke, Hannoversche Allgemeine Zeitung, 1.7.2002:

“Im mythischen Umfeld der Theseus-Überlieferung porträtierte sie nicht nur mit flirrenden Violinen und dunklen Bässen das Ungeheuer Minotaurus und einen Walzer tanzenden Bacchus, sondern auch das Labyrinth in Gestalt einer vertrackten Mehrstimmigkeit. Da wurden Melodien sogar rückwärts gespielt, und mit diesem Ariadnefaden ließ sich sogar das Pseudonym der Komponistin entschlüsseln: sie heißt Sabine Salzer"

Familie Worlitzsch spielt die Theseus-Fantasie beim Jubiläumskonzert 2008 als Geschenk zu Sabines 50. Geburtstag

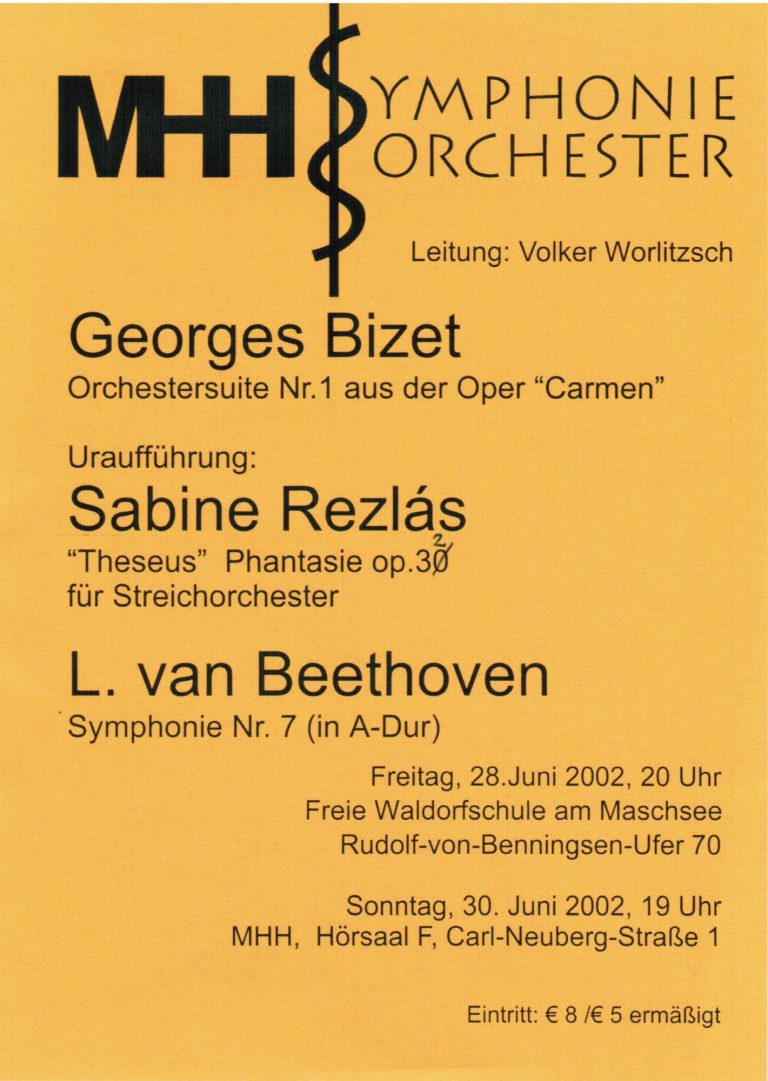

Plakat der Uraufführung

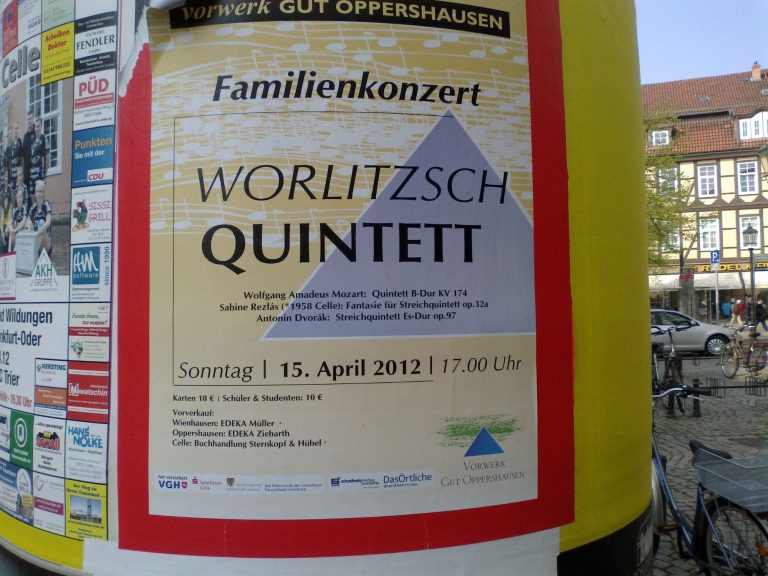

... und es gab weitere Aufführungen

© Ulrich Salzer. Alle Rechte vorbehalten. - Zum Impressum - Zur Datenschutzerklärung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.